Франция - Сент Женьев де Буа - фото и карта кладбища

«Есть люди, которые обходят кладбища стороной, а есть люди, которые любят бродить по кладбищам (умереть сегодня — страшно, а когда-нибудь — ничего). Прогулки по кладбищу и встречи с именами, в той или иной степени знакомыми, вызывают у нас чаще всего не мысли о смерти, а воспоминания о жизни, о чужих жизнях и своей жизни»

Борис Носик

В первой статье о русском кладбище мы рассказывали Вам о русском кладбище под Парижем, ставшем последней обителью целому поколению эмигрантов из России. Этой же статьей мы попытаемся упомянуть хотя бы некоторых из теперь уже постоянных обитателей этого кладбища, заслуживших признание не только на Родине, но и по всему миру. Список этот далеко не полон, толковый гид, проводя экскурсию по кладбищу, расскажет Вам значительно больше. Или о других. Или по-другому. А может это сделаем и мы. В третьей, четвертой статьях. Хотя впереди еще Северное монмартское кладбище, Пер ла Шез… Отношение к покойникам в Европе несколько иное нежели в странах бывшего Союза. Мы попробуем его узнать. Может еще не понять, но по крайней мере узнать, ведь это важная сторона жизни европейцев.

Надежда Александровна Лохвицкая (Тэффи — это псевдоним) родилась в 1872 году. Удивительно счастливой была писательская судьба Тэффи. Уже к 1910 году став одной из самых популярных писательниц России, она печатается в крупных и наиболее известных газетах и журналах Петерурга, на ее сборник стихов «Семь огней» (1910) откликнулся положительной рецензией Н. Гумилев, пьесы Тэффи идут в театрах, один за другим выходят сборники ее рассказов. Остроты Тэффи (она вошла в историю русской литературы прежде всего как сатирик, высмеивавший человеческую глупость) у всех на устах. Ее известность столь широка, что появляются даже духи «Тэффи» и конфеты «Тэффи». Октябрьская революция 1917 года перечеркнула устремления Тэффи и ее кругов, они разочаровались в революции, ее методах, в том, что она несет России. В 1918 году начинается одиссея Тэффи, которая в итоге приводит ее в Париж. Писательская судьба Тэффи в эмиграции сложилась удачно: она много и плодотворно работала. Но мотивы тоски по родине, мотивы ностальгии определяли ее творчество на протяжении многих лет. В годы второй мировой войны писательница жила во Франции. Трудности военных лет, лишения, которые ей пришлось вынести в оккупированном Париже, подорвали ее здоровье. Но даже в последние годы жизни, испытывая материальные затруднения, вызванные тем, что она уже не могла работать так продуктивно, как раньше, из-за постоянных болей, не отпускавших ее, Тэффи старалась помочь хоть чем-нибудь окружающим ее людям. Она умерла 6 октября 1952.

Надежда Александровна Лохвицкая (Тэффи — это псевдоним) родилась в 1872 году. Удивительно счастливой была писательская судьба Тэффи. Уже к 1910 году став одной из самых популярных писательниц России, она печатается в крупных и наиболее известных газетах и журналах Петерурга, на ее сборник стихов «Семь огней» (1910) откликнулся положительной рецензией Н. Гумилев, пьесы Тэффи идут в театрах, один за другим выходят сборники ее рассказов. Остроты Тэффи (она вошла в историю русской литературы прежде всего как сатирик, высмеивавший человеческую глупость) у всех на устах. Ее известность столь широка, что появляются даже духи «Тэффи» и конфеты «Тэффи». Октябрьская революция 1917 года перечеркнула устремления Тэффи и ее кругов, они разочаровались в революции, ее методах, в том, что она несет России. В 1918 году начинается одиссея Тэффи, которая в итоге приводит ее в Париж. Писательская судьба Тэффи в эмиграции сложилась удачно: она много и плодотворно работала. Но мотивы тоски по родине, мотивы ностальгии определяли ее творчество на протяжении многих лет. В годы второй мировой войны писательница жила во Франции. Трудности военных лет, лишения, которые ей пришлось вынести в оккупированном Париже, подорвали ее здоровье. Но даже в последние годы жизни, испытывая материальные затруднения, вызванные тем, что она уже не могла работать так продуктивно, как раньше, из-за постоянных болей, не отпускавших ее, Тэффи старалась помочь хоть чем-нибудь окружающим ее людям. Она умерла 6 октября 1952.

Бунин Иван Алексеевич (1870-1953), русский писатель, почетный академик Петербургской АН (1909). Февральскую революцию воспринял с болью, предчувствуя предстоящие испытания. Октябрьский переворот только укрепил его уверенность в приближающейся катастрофе. Бунины уезжают из Москвы в Одессу (1918), а затем — за границу, во Францию (1920). Разрыв с Родиной, как оказалось позднее, навсегда, был мучителен для писателя. В эмиграции отношения с видными русскими эмигрантами у Буниных складывались тяжело, да и Бунин не обладал коммуникабельным характером. В 1933 он стал первым русским писателем, удостоенным Нобелевской премии. Это был, конечно, удар для советского руководства. Официальная пресса, комментируя это событие, объясняла решение Нобелевского комитета происками империализма. С началом Второй мировой войны, в 1939, Бунины поселились на юге Франции, в Грассе, на вилле «Жаннет», где и провели всю войну. Писатель пристально следил за событиями в России, отказываясь от любых форм сотрудничества с нацистскими оккупационными властями. Очень болезненно переживал поражения Красной Армии на восточном фронте, а затем искренне радовался ее победам. В 1945 Бунины вернулись в Париж. Крупнейшие писатели Франции и других стран Европы высоко оценивали творчество Бунина еще при его жизни. Произведения писателя переведены на все европейские языки и на некоторые восточные.

Бунин Иван Алексеевич (1870-1953), русский писатель, почетный академик Петербургской АН (1909). Февральскую революцию воспринял с болью, предчувствуя предстоящие испытания. Октябрьский переворот только укрепил его уверенность в приближающейся катастрофе. Бунины уезжают из Москвы в Одессу (1918), а затем — за границу, во Францию (1920). Разрыв с Родиной, как оказалось позднее, навсегда, был мучителен для писателя. В эмиграции отношения с видными русскими эмигрантами у Буниных складывались тяжело, да и Бунин не обладал коммуникабельным характером. В 1933 он стал первым русским писателем, удостоенным Нобелевской премии. Это был, конечно, удар для советского руководства. Официальная пресса, комментируя это событие, объясняла решение Нобелевского комитета происками империализма. С началом Второй мировой войны, в 1939, Бунины поселились на юге Франции, в Грассе, на вилле «Жаннет», где и провели всю войну. Писатель пристально следил за событиями в России, отказываясь от любых форм сотрудничества с нацистскими оккупационными властями. Очень болезненно переживал поражения Красной Армии на восточном фронте, а затем искренне радовался ее победам. В 1945 Бунины вернулись в Париж. Крупнейшие писатели Франции и других стран Европы высоко оценивали творчество Бунина еще при его жизни. Произведения писателя переведены на все европейские языки и на некоторые восточные.

Дмитрий Стеллецкий родился в Брест-Литовске. Окончил Академию художеств в Петербурге, получив звание художника-скульптора. Свою творческую деятельность художник начал с раскрашенной скульптуры из дерева и гипса. В 1914 г. Дмитрий Семенович приехал во Францию, которая стала его второй родиной. Он расписывает походный храм для русских, сражающихся на французской территории, декорирует частные виллы на юге Франции, постоянным участвует в ежегодных парижских салонах, показывает свои работы на выставках русского искусства в Венеции, Брюсселе, Белграде, Праге и др. В середине 20-х годов Стеллецкий вновь обратился к театру. В своем творчестве художник и во Франции продолжал оставаться последовательным пропагандистом древнерусских традиций в искусстве, проявляя при этом редкую независимость характера. Дягилев предлагал ему писать декорации и костюмы для балета из жизни Христа. Художник отказался, сказав: «Во-первых, я дворянин, во-вторых, я русский дворянин, а в-третьих, я православный русский дворянин. Вы на смертном одре вспомните мои слова». 1925 год стал, пожалуй, самым знаменательным в жизни художника: с его участием было организовано общество «Икона», и он получил заказ на роспись иконостаса и храма Сергиевского подворья. Роспись церкви Сергиевского подворья — самое значительное и самое известное творение Стеллецкого. Дмитрий Семенович скончался 12 февраля 1947 г. в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа, там же похоронен на русском кладбище. Последние два года жизни, проведенные художником в этом доме, были для него особенно тяжелы: быстро надвигалась слепота.

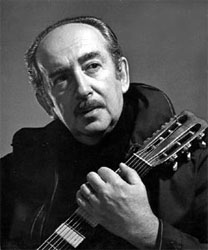

Александр Галич (Александр Аркадьевич Гинсбург)- драматург, киносценарист, поэт, бард, диссидент. 19 октября 1919 считал своим днем рождения сам поэт, и эта же дата выбита на его могильном камне. Но в свидетельстве о рождении зафиксированы иные данные — 20 октября 1918. С конца 1950-х Галич начинает сочинять песни, исполняя их под собственный аккомпанемент на семиструнной гитаре. Отталкиваясь в какой-то мере от романсовой традиции и искусства А. Н. Вертинского, Галич стал одним из самых ярких представителей жанра русской авторской песни (наряду с В. В. Высоцким и Б. Ш. Окуджавой). В 1974 Галич был вынужден эмигрировать. Первым его пристанищем за рубежом стала Норвегия, затем он переехал в Мюнхен, где некоторое время работал на радиостанции «Свобода». Потом Галич поселился в Париже. Оказавшись в эмиграции, Галич много и плодотворно работал. Однако судьба отпустила Галичу всего лишь три с половиной года жизни за границей. Финал наступил в декабре 1977 года. Галич трагически погиб 15 декабря 1977 г. от удара электрическим током. Существует также версия, что это было убийство, причём версии о том, кто именно убил Галича, разнятся до противоположности: согласно одним, Галича убили агенты КГБ, мстившие ему за антисоветскую деятельность; согласно другим — Галича убили агенты ЦРУ, которые боялись, что Галич, которого мучала ностальгия, решит вернуться в Советский Союз и этим существенно подорвёт имидж диссидентского движения. В пользу версий об убийстве говорит тот факт, что Галич весьма неплохо разбирался в электронике и вряд ли мог неосторожно схватиться за оголённые провода.

Александр Галич (Александр Аркадьевич Гинсбург)- драматург, киносценарист, поэт, бард, диссидент. 19 октября 1919 считал своим днем рождения сам поэт, и эта же дата выбита на его могильном камне. Но в свидетельстве о рождении зафиксированы иные данные — 20 октября 1918. С конца 1950-х Галич начинает сочинять песни, исполняя их под собственный аккомпанемент на семиструнной гитаре. Отталкиваясь в какой-то мере от романсовой традиции и искусства А. Н. Вертинского, Галич стал одним из самых ярких представителей жанра русской авторской песни (наряду с В. В. Высоцким и Б. Ш. Окуджавой). В 1974 Галич был вынужден эмигрировать. Первым его пристанищем за рубежом стала Норвегия, затем он переехал в Мюнхен, где некоторое время работал на радиостанции «Свобода». Потом Галич поселился в Париже. Оказавшись в эмиграции, Галич много и плодотворно работал. Однако судьба отпустила Галичу всего лишь три с половиной года жизни за границей. Финал наступил в декабре 1977 года. Галич трагически погиб 15 декабря 1977 г. от удара электрическим током. Существует также версия, что это было убийство, причём версии о том, кто именно убил Галича, разнятся до противоположности: согласно одним, Галича убили агенты КГБ, мстившие ему за антисоветскую деятельность; согласно другим — Галича убили агенты ЦРУ, которые боялись, что Галич, которого мучала ностальгия, решит вернуться в Советский Союз и этим существенно подорвёт имидж диссидентского движения. В пользу версий об убийстве говорит тот факт, что Галич весьма неплохо разбирался в электронике и вряд ли мог неосторожно схватиться за оголённые провода.

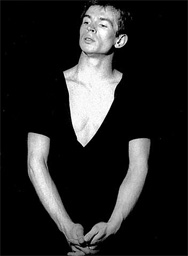

Серж Лифарь начал заниматься балетом в Киеве в студии Брониславы Нижинской, сестры великого танцовщика и балетмейстера Вацлава Нижинского в том возрасте — в 14 лет — когда профессиональное обучение танцовщиков уже завершают. Он уехал из Киева в 18 лет и вскоре в Париже стал первым танцовщиком труппы Сергея Дягилева. После смерти С.П.Дягилева его труппа распалась. И Серж Лифарь принял предложение Гранд-Опера. 24-летнему танцовщику предложили сразу три должности в театре — художественного руководителя, главного балетмейстера и первого танцовщика. Следует отметить, что тогда знаменитая в прошлом труппа, как и европейский балет в целом, переживала период упадка. Лифарь с энтузиазмом взялся за дело, и при нем балет Гранд-Опера вновь занял лидирующее положение. На сцене Гранд-Опера Серж Лифарь поставил свои знаменитые балеты, среди которых «Сюита в белых тонах», «Миражи», «Икар».

Серж Лифарь начал заниматься балетом в Киеве в студии Брониславы Нижинской, сестры великого танцовщика и балетмейстера Вацлава Нижинского в том возрасте — в 14 лет — когда профессиональное обучение танцовщиков уже завершают. Он уехал из Киева в 18 лет и вскоре в Париже стал первым танцовщиком труппы Сергея Дягилева. После смерти С.П.Дягилева его труппа распалась. И Серж Лифарь принял предложение Гранд-Опера. 24-летнему танцовщику предложили сразу три должности в театре — художественного руководителя, главного балетмейстера и первого танцовщика. Следует отметить, что тогда знаменитая в прошлом труппа, как и европейский балет в целом, переживала период упадка. Лифарь с энтузиазмом взялся за дело, и при нем балет Гранд-Опера вновь занял лидирующее положение. На сцене Гранд-Опера Серж Лифарь поставил свои знаменитые балеты, среди которых «Сюита в белых тонах», «Миражи», «Икар».

Серж Лифарь руководил балетной труппой Парижской Оперы больше трех десятилетий. Он покинул Гранд-Опера в 1958 году. Причиной разрыва его отношений с театром и балетной труппой, где его очень любили, стал запрет на его приезд в Советский Союз. Лифарь с воодушевлением отнесся к идее организовать гастроли Гран-Опера в СССР, но ему, как «белоэмигранту», отказали в визе. В знак протеста он покинул театр. По многочисленным свидетельствам его друзей Лифарь мечтал приехать на родину, он собирался поставить в Большом театре «Федру» с Майей Плисецкой, но этим планам не дано было осуществиться. Много внимания уделял Лифарь и педагогической деятельности. Он руководил кафедрой хореографии в Сорбонне. По его инициативе и при его непосредственном участии в Париже был основан Институт хореографии при Гранд-Опера. Он — автор более 20 книг по истории и теории балета. Францию, он полюбил как свою вторую Родину, где познал радость творчества и где к нему пришла мировая слава, но он никогда не забывал и свое Отечество, и в соответствии с его завещанием на могильном камне на русском кладбище под Парижем Сен-Женевьев де Буа написано: «Серж Лифарь из Киева».

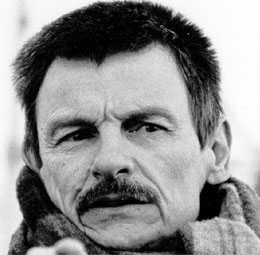

В 1960 году Андрей Тарковский окончил режиссерский факультет ВГИКа. Дипломная работа начинающего режиссера, короткометражка «Каток и скрипка», на Нью-Йоркском фестивале студенческих фильмов в 1961 году получила главный приз. Затем он работал на киностудии «Мосфильм». Мировую известность принесла Андрею Тарковскому уже первая его полнометражная работа — «Иваново детство», поставленная по мотивам военного рассказа В.Богомолова «Иван». Этот фильм был удостоен многих престижных кинематографических премий, в том числе и «Золотого льва святого Марка» Венецианского фестиваля. В дальнейшем все картины Тарковского становились заметными событиями культурной жизни страны, оказывая влияние на духовное развитие общества. Картина «Страсти по Андрею» с Анатолием Солоницыным в главной роли, выпущенная в прокат в 1971 году с сокращениями под названием «Андрей Рублев», была включена в число 100 лучших фильмов в истории кино. Особое место в творчестве режиссера занимают ленты, поставленные им по книгам выдающихся современных фантастов — Станислава Лема и братьев Стругацких: «Солярис» и «Сталкер». Положив эти произведения в основу своих фильмов, Андрей Тарковский философски переосмыслил их, придав им новое звучание. А между этими фильмами он снял автобиографическую картину «Зеркало». Тарковский осуществил две театральные постановки: в 1972 году — спектакль по пьесе В.Шекспира «Гамлет» в московском театре имени Ленинского Комсомола, и в 1983 году — пушкинский «Борис Годунов» в Лондоне на сцене «Ковент Гарден». В 1982 году режиссер уехал в Италию, где поставил ленту «Ностальгия» с Олегом Янковским в главной роли русского поэта, умершего в Италии от тоски по родине. Тема личной жертвы наибольшее развитие получила в «Жертвоприношении», последнем фильме Тарковского, поставленном режиссером в Швеции. Один из величайших русских режиссеров XX века Андрей Тарковский умер от рака 29 декабря 1989 года.

В 1960 году Андрей Тарковский окончил режиссерский факультет ВГИКа. Дипломная работа начинающего режиссера, короткометражка «Каток и скрипка», на Нью-Йоркском фестивале студенческих фильмов в 1961 году получила главный приз. Затем он работал на киностудии «Мосфильм». Мировую известность принесла Андрею Тарковскому уже первая его полнометражная работа — «Иваново детство», поставленная по мотивам военного рассказа В.Богомолова «Иван». Этот фильм был удостоен многих престижных кинематографических премий, в том числе и «Золотого льва святого Марка» Венецианского фестиваля. В дальнейшем все картины Тарковского становились заметными событиями культурной жизни страны, оказывая влияние на духовное развитие общества. Картина «Страсти по Андрею» с Анатолием Солоницыным в главной роли, выпущенная в прокат в 1971 году с сокращениями под названием «Андрей Рублев», была включена в число 100 лучших фильмов в истории кино. Особое место в творчестве режиссера занимают ленты, поставленные им по книгам выдающихся современных фантастов — Станислава Лема и братьев Стругацких: «Солярис» и «Сталкер». Положив эти произведения в основу своих фильмов, Андрей Тарковский философски переосмыслил их, придав им новое звучание. А между этими фильмами он снял автобиографическую картину «Зеркало». Тарковский осуществил две театральные постановки: в 1972 году — спектакль по пьесе В.Шекспира «Гамлет» в московском театре имени Ленинского Комсомола, и в 1983 году — пушкинский «Борис Годунов» в Лондоне на сцене «Ковент Гарден». В 1982 году режиссер уехал в Италию, где поставил ленту «Ностальгия» с Олегом Янковским в главной роли русского поэта, умершего в Италии от тоски по родине. Тема личной жертвы наибольшее развитие получила в «Жертвоприношении», последнем фильме Тарковского, поставленном режиссером в Швеции. Один из величайших русских режиссеров XX века Андрей Тарковский умер от рака 29 декабря 1989 года.

Нуриеву повезло: за свою творческую жизнь ему удалось исполнить практически все ведущие мужские партии классического балета. Девизом же его жизни можно считать следующие слова: «Я танцую для собственного удовольствия. Если вы пытаетесь доставить удовольствие каждому, это не оригинально».

Нуриеву повезло: за свою творческую жизнь ему удалось исполнить практически все ведущие мужские партии классического балета. Девизом же его жизни можно считать следующие слова: «Я танцую для собственного удовольствия. Если вы пытаетесь доставить удовольствие каждому, это не оригинально».

Нуриев покинул СССР в июне 1961 года, когда вместе с труппой Кировского театра был на гастролях в Париже. В кармане у Нуриева было тогда всего 36 франков. Вскоре Нуриев начал работать в Королевском балете в Лондоне, и Запад захлестнула волна «рудомании»: десятки тысяч поклонников Нуриева осаждают его во всех уголках Земли. Чтобы сдержать их натиск, приходилось прибегать к помощи значительных сил конной полиции. Более пятнадцати лет Нуриев был звездой Лондонского королевского балета.Нуриев также работал в труппах Соединенных Штатов Америки, Европы и Австралии. Разносторонность дарования Нуриева проявилась не только в балете. Он много снимался в кино и на телевидении. В 1972 году вышел танцевальный фильм с его участием «Я — танцовщик», а в 1977 году Нуриев снялся в роли известного голливудского актера Валентино в одноименном фильме у режиссера К. Рассела. Нуриев также оказался не менее талантливым режиссером, поставив несколько классических балетов для разных компаний. В 1982 году артист получил австрийское гражданство, а последние свои годы Нуриев прожил во Франции, поскольку с 1983 по 1989 год он являлся директором балетной труппы парижской Гранд-опера. Однако все его творческие и жизненные планы перечеркнула страшная болезнь — СПИД. Танцовщик покинул сцену, но не замкнулся в своем одиночестве: он давал показательные уроки, общался с людьми, много ездил. В 1990 году он приезжал и на родину, посетил театр, где начинал свою профессиональную карьеру, — Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Однако большую часть времени он проводил на собственном острове в Средиземном море, где у него была роскошная вилла.

Обрели последний покой на Сент-Женевьев-де-Буа герои французского Сопротивления: Вики Оболенская, Кирилл Радищев (потомок автора «Путешествия из Петербурга в Москву»), Зиновий Пешков (родной брат Якова Свердлова, приемный сын Максима Горького, генерал иностранного легиона, французский посол в Китае).

Приняло русское кладбище и великих балерин и артистов (Матильду Кшесинскую, Ольгу Преображенскую, Ивана Мозжухина, Веру Трефилову, Марию Кржижановскую), философов (Сергея Булгакова — Гордость русского богословия и Николая Лосского — автор замечательной книги «Душа русского народа»).

Евгений Кочетов